太陽系外惑星の間接的な検出・観測手法であるトランジット法では、トランジットの減光率から惑星の半径を求めることが出来ます。 より正確には、減光率と直接関係しているのは「中心星の半径とトランジットしている惑星の半径の比」ですが、中心星の半径が別の観測から求められている場合は惑星の半径が計算できることになります。 減光率はトランジット深さと呼ばれることもあります。

減光率と半径比の関係は、単純に中心星の断面積と惑星の断面積の比から計算できるのでした。 このとき、地球からその惑星がある系までの距離や、トランジットを起こしている惑星の軌道長半径に関する情報は考慮されていません。 しかし皆既月食の際には、太陽より遥かに半径が小さい天体である月によって太陽は完全に隠されるため、減光率はほぼ 100% であるということになります。 このように各天体間の距離によって隠す割合は変わってくるため、減光率も変化することが考えられます。 ここでは、地球から系外惑星までの距離と、系外惑星の軌道長半径が減光率にどのように関わってくるのかを考えてみます。

結論から言えば、直感的にも分かる事ですが、系外惑星までの距離が非常に遠く、またその距離に比べて惑星の軌道長半径は非常に小さいため、軌道長半径による違いの影響は無視できます。

そのため減光率には系外惑星までの距離や軌道長半径の影響を考慮する必要はまずありませんが、どの程度の影響の小ささなのかを見積もりたいと思います。

目次:

関連ページ:

見かけの大きさの計算

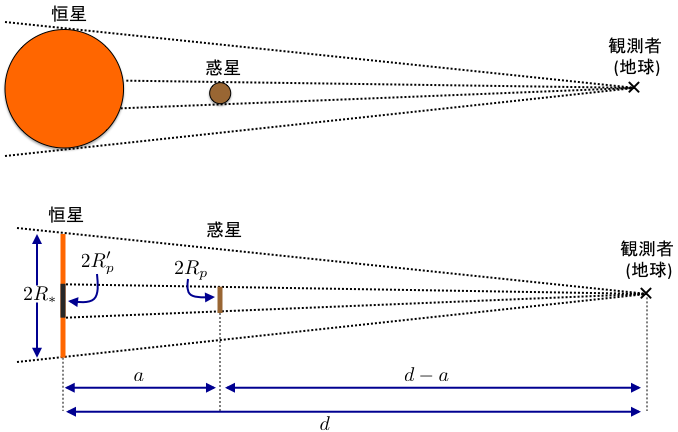

まずは、系外惑星がその中心星を隠すという状況を簡素化して考えてみたいと思います。 以下の図のような状況を考えます。

図の上のイラストが、観測者 (地球) から見て惑星が恒星の手前を横切っている様子を表しています。 黒い点線で示したのが、恒星と惑星のそれぞれの見かけの大きさを表したものです。 この図では惑星は恒星の一部のみを隠していますが、それがどの程度の割合になるのかは、恒星・惑星・地球の 3 者のそれぞれの距離の関係によって変化しそうです。

上のイラストの状況を簡略化したのが下のイラストです。 ここで、惑星の軌道長半径を \(a\) 、恒星までの距離を \(d\) とします。 恒星を半径 \(\Rstar\)、直径 \(2\Rstar\) の円盤と考え、同様に惑星を直径 \(2\Rp\) の円盤としています。 地球から見た場合、惑星は本来の自身の大きさである \(2\Rp\) 分ではなく、\(2\Rpp\) 分に相当する部分を隠していることになります。 そのため、3 者の距離の関係による違いは、惑星によって隠される部分の半径 \(\Rpp\) がどう表されるかという問題に帰着されることが分かります。

ここで、惑星の視直径を考えてみます。 天体の視直径に関しては、天体の見かけの大きさのページも参考にしてください。 地球から惑星の直径である \(2\Rp\) を見込む角度を \(\theta\) とします。 惑星までの距離は \(d-a\) で表されるので、\(\theta\) は次の式で表すことができます。 \begin{align} \theta\simeq\frac{2\Rp}{d-a} \label{eq:1} \end{align}

厳密には、天体の見かけの大きさのページでも解説したように、\(\theta\) は三角関数を用いて \begin{align*} \tan\frac{\theta}{2}=\frac{\Rp}{d-a} \end{align*} と表されます。 しかしこの状況では、惑星の半径は観測者から惑星までの距離に比べて遥かに小さい、すなわち \begin{align*} \Rp\ll d-a \end{align*} であると考えられるため \begin{align*} \frac{\theta}{2}\ll 1 \end{align*} であり、 \begin{align*} \tan\frac{\theta}{2}\simeq\frac{\theta}{2} \end{align*} と近似できます。 そのため、式 \eqref{eq:1} のように書くことができます。

一方で、惑星の本来の直径である \(2\Rp\) と、惑星が恒星を隠している大きさ \(2\Rpp\) の視直径は、図より同じであることが分かります。 そのため、\(\theta\) に関しては以下のような関係もあります。 \begin{align} \theta\simeq\frac{2\Rpp}{d} \label{eq:2} \end{align}

\eqref{eq:1} と \eqref{eq:2} から \(\theta\) を消去すると

\begin{align*}

\frac{2\Rp}{d-a}=\frac{2\Rpp}{d}

\end{align*}

となり、\(\Rpp\) は

\begin{align}

\Rpp=\frac{d}{d-a}\Rp

\label{eq:3}

\end{align}

と書けることが分かります。

よって、惑星が恒星を隠す見かけの半径 \(\Rpp\) は、惑星の本来の半径 \(\Rp\) と、惑星の軌道長半径 \(a\) 、恒星までの距離 \(d\) を用いて表すことができます。

式 \eqref{eq:3} を、身近な例で検算してみたいと思います。

系外惑星のトランジットは系外惑星がその中心星を隠すという現象ですが、天体が別の天体を隠すという現象の身近な例として、日食があります。

トランジットの場合は、系外惑星は中心星の周りを公転していて、それを地球から観測するという状況になります。

対して日食の場合は、地球が太陽の周りを公転していて、さらに地球の周りを月が公転しているという状況であるため、3 者の位置関係は大きく異なります。

しかし、ある天体が別の天体を隠すという現象としては類似しています。

そのため、恒星までの距離 \(d\) を "地球から太陽までの距離"、惑星までの距離 \(d-a\) を "地球から月までの距離" と読み替えれば、月食の際の計算にも用いることができます。

まず、\(\Rp\) を月の半径とし、地球から太陽までの距離 \(d\) と地球から月までの距離 \(d-a\) から、月が太陽を隠す時の見かけの半径に対応する \(\Rpp\) を計算します。

月の平均半径は 1737.15 km、地球から太陽までの距離は \(d\) = 1 AU = 149597879.700 km です。

また地球から月までの距離は、平均的な値 (月の軌道長半径) を用いると \(d-a\) = 384400 km です。

これを用いると、

\begin{align*}

\Rpp=6.76\times10^{5}\,{\rm km}

\end{align*}

となります。

一方、太陽の半径は

\begin{align*}

\Rsun=6.96\times10^{5}\,{\rm km}

\end{align*}

であるため、非常に近い値になっていることが分かります。

つまり、太陽・地球・月の位置関係で月が太陽を隠す際は、見かけの大きさは非常に近い値になるため、一直線に重なった場合は太陽の大部分あるいはすべてを隠す、金環日食または皆既日食になるということになり、事実と合致しています。

また、月・太陽の視直径と日食の項目でも触れたように、地球から見た月の平均視直径は 0.5179°、地球から見た太陽の平均視直径は 0.5331° となります。

そのため、太陽の見かけの大きさ ÷ 月の見かけの大きさは、1.02934929523...となります。

ここで式 \eqref{eq:3} を使って求めた大きさ同士を比較すると、

6.96 × 105 ÷ 6.76 × 105 = 1.0295857988...

となり、小数点第 3 位まで一致していることが分かります。

次に本題であるトランジット時の減光率を計算してみます。

減光率を計算するときは、恒星と惑星の断面積の比から求められることになりますが、正確には惑星が恒星を隠す見かけの半径 \(\Rpp\) を用いて断面積を計算する必要があることになります。

そのため、トランジット時の減光率は以下のように計算できます。

\begin{align*}

\frac{\Delta L}{L}&=\frac{\pi{\Rpp}^{2}}{\pi\Rstar^{2}}\\

&=\left(\frac{d}{d-a}\right)^{2}\left(\frac{\Rp}{\Rstar}\right)^{2}\\

&=\left[\frac{1}{1-\left(\frac{a}{d}\right)}\right]^{2}\left(\frac{\Rp}{\Rstar}\right)^{2}\\

&=\left[1-\left(\frac{a}{d}\right)^{-2}\right]\left(\frac{\Rp}{\Rstar}\right)^{2}

\end{align*}

\(L\) が恒星の本来の光度、\(\Delta L\) がトランジットによる光度の変化分であり、\(\Delta L/L\) が減光率となります。

減光率が、惑星の半径、恒星の半径と、惑星の軌道長半径 \(a\) 、恒星までの距離 \(d\) を用いて表されていることが分かります。

ここで係数部分を考えてみます。

惑星の軌道長半径 \(a\) は惑星によって様々ですが、おおむね AU (天文単位) で表すことのできる程度の大きさです。

また恒星までの距離 \(d\) も様々ですが、発見されている系外惑星の大部分は数十光年から数千光年の距離にあり、そもそも一番近い恒星までの距離が 4 光年程度なので、おおむね pc (パーセク) で表すような距離だという事が分かります。

pc と AU には

直感的にも分かることではありますが、系外惑星の軌道長半径がその惑星系までの距離に比べて遥かに小さいため、軌道長半径と恒星までの距離の影響は減光率にほとんど影響を及ぼさないということが分かりました。

減光率の係数部分は、

\begin{align*}

\frac{a}{d}\ll 1

\end{align*}

として展開すると以下のようになります。

\begin{align}

\left[1-\left(\frac{a}{d}\right)\right]^{-2}\simeq1+2\left(\frac{a}{d}\right)+o\left(\left(\frac{a}{d}\right)^{2}\right)

\label{eq:5}

\end{align}

よって、\(a/d\) の 1 次の誤差があることになります。

例えば、10 pc の距離にある恒星が、軌道長半径 1 AU の惑星を持っていたとします。

つまり a = 1 AU、d = 10 pc という状態です。

この惑星のトランジットによる減光率をそのまま恒星と惑星の半径比に焼き直した際の誤差は、式 \eqref{eq:5} より 9 × 10-7、つまりおよそ 0.0001% になることが分かります。

具体的な例として、ホットジュピターの典型例である HD 209458b の場合を考えてみます。

HD 209458b の軌道長半径は a = 0.045 AU、中心星である HD 209458 までの太陽系からの距離は d = 47.1 pc (= 154 光年) です。

この値から、式 \eqref{eq:5} での誤差を計算すると 9 × 10-9となり、およそ 0.000001% の誤差という極めて小さい値となることが分かります。

これまでの観測から、HD 209458b のトランジットに伴う減光率はおよそ 1.5% であることが分かっています。

式 \eqref{eq:4} の減光率と惑星半径・恒星半径の関係を用いると、\(\Delta L/L=0.015\) を代入することで、HD 209458b の半径は中心星である HD 209458 のおよそ 0.1225 倍であると計算することができます。

別の観測から、HD 209458 の半径は太陽の 1.14 倍であることが分かっています。

また木星半径は太陽半径の 0.103 倍であることも用いると、HD 209458b の半径は木星半径の 1.36 倍であることが分かります。

この値に対して 0.000001% の誤差があるということになりますが、その他の観測誤差に完全に埋もれてしまうほどの小さな誤差にすぎません。

そのため、惑星の軌道長半径や恒星までの距離の影響を無視することによる誤差は無視できるということが分かります。

なお、HD 209458b の半径のデータは、2017 年 6 月時点では 1.35 ± 0.05 木星半径 となっています。

太陽と月での検算

減光率の計算

誤差の評価

参考文献

The Extrasolar Planets Encyclopaedia

Exoplanet Orbit Database

NASA Exoplanet Archive

2017年06月05日