「地球の平衡温度の求め方」のページでは、大気の効果を無視して太陽からのエネルギーと地球が輻射で失うエネルギーの釣り合いを考え、平衡温度を求めました。 そこでは、平衡温度は大気の温室効果が入っていないため、実際の温度よりも低い値が出てくることが分かりました。 実際の温室効果を厳密に計算するのは難しいですが、簡単な大気モデルを用いることによって、大気による温室効果を考慮した計算を行う事が可能です。

コンセプトとしては、地表も大気も平行な平板だと仮定し、地表の上に大気層を1層置くことを考えます。 この状態で、太陽から入射してくるエネルギー、大気層が吸収・放射するエネルギー、地表が吸収・放射するエネルギーのバランスを考えることによって、大気の温室効果を評価します。

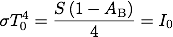

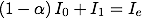

大気が存在しない場合の平衡温度との比較のために、

を大気が存在しない場合の平衡温度に対応する太陽からの入射フラックスと考えます。

式を見ると分かるように、地球が受け取る正味のエネルギーフラックスを意味しています。

を大気が存在しない場合の平衡温度に対応する太陽からの入射フラックスと考えます。

式を見ると分かるように、地球が受け取る正味のエネルギーフラックスを意味しています。

最もシンプルなモデル

地球放射の漏れがあるモデル

大気による太陽放射の吸収を含んだモデル

1層大気モデルでの温室効果とその考察

関連ページ

地球の平衡温度の求め方

2層大気モデルを用いた大気の温室効果

層大気モデルによる温室効果に関する考察

最もシンプルなモデル

まずはスタートとして、最もシンプルな以下のケースを考えます。

- 太陽からの放射は大気に一切吸収されず、直接地上に到達する

- 地表からの放射は全て大気に吸収される

これらはかなり雑な仮定ではありますが、1つ目の仮定については太陽放射のほとんどは可視光線と赤外線であり、可視光線は大気に対して透明なのでほとんどが地表まで到達すると考える事ができます。 近赤外線は大気による吸収はありますが、第ゼロ近似としては悪くありません。

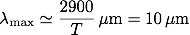

2つ目の仮定について、地球からの熱輻射のピーク値は、地表の温度を 288 K(15℃)とすると、ウィーンの変位則(Wien's displacement law)より

エネルギーのやりとりが釣り合い、平衡状態になった地表の温度を

、大気層の温度を

、大気層の温度を

とします。

温度に応じた輻射フラックスは

とします。

温度に応じた輻射フラックスは

、

、

となります。

考えるのは以下の概略図のような状況です。

となります。

考えるのは以下の概略図のような状況です。

地表は、太陽からの放射と大気層からの放射を受け取っています。 そして熱輻射をしてエネルギーを放出しているため、地表のエネルギー収支は以下のように書けます。

大気層は、地表からの輻射を全て受け取り、上下に輻射をしているため、エネルギー収支は以下のようになります。

この2式を連立方程式として解くと、大気層からの輻射と地表からの輻射は、

,

,

,

,

にそれぞれ代入して整理すると、

にそれぞれ代入して整理すると、

この仮定の下での地表の温度は、大気が無い場合の平衡温度の21/4倍になることが分かります。

具体的な値を代入して温室効果による温度上昇効果を確かめてみます。 地球の平衡温度 255 Kを代入すると、大気層の温度は同じ 255 K、地表の温度は 303 Kとなり、大気の温室効果によって表面温度が 48 K上昇していることが分かります。 303 Kはおよそ 30℃であるため、平衡温度よりは高くなるものの、実際の地球の平均的な気温である 15℃は上回っています。 これは、「地表からの放射は全て大気に吸収される」という仮定によって、温室効果を過大評価している事が原因です。

しかしとにかく、表面温度を求める計算に温室効果を取り入れる事には成功しています。

シンプルなモデルを改良する事で、温室効果をより現実的に考える事は可能です。

先ほどの最もシンプルなモデルでは、温室効果の再現は出来ましたが実際の地球の温度より高くなってしまいました。

現実には、地球からの遠赤外線を中心とした熱輻射は全て大気に吸収されるわけではなく、一部は大気を透過して宇宙空間へ逃げ出します。

これを再現するために、地表からの熱輻射のうち一定の割合が宇宙空間へ"漏れ出す"というモデルを考えます。

太陽放射は同様に、全てが地表まで届くものとします。

考えるのは以下の状況です。

この状態を表した概略図は以下のようになります。

地球放射の漏れがあるモデル

地表のエネルギー収支は先ほどと同様で、以下のようになります。

一方、大気層は地表からの輻射

のうちβ分だけを受け取り、上下に放射をしてエネルギーを失っているため、大気層のエネルギー収支は以下のようになります。

のうちβ分だけを受け取り、上下に放射をしてエネルギーを失っているため、大気層のエネルギー収支は以下のようになります。

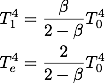

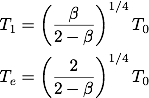

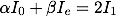

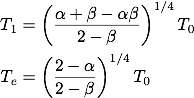

同様にこの2式を連立方程式として解き、輻射を代入して温度で表すと

ここでβ=1とした場合が最もシンプルなモデルの状況に対応していて、β=1を代入すると同じ結果になっている事が確認出来ます。

βが1より小さい値を持つことによって、地表の温度の係数が21/4より小さくなります。 大気層からの"漏れ"がある分だけ、地表と大気層両方の平衡温度が下がっているという結果になっていることが分かります。

具体的に、β=0.8を代入してみると、大気層の温度は 230 K=-43℃となります。

また、地表の温度は 290 K=17℃となり、実際の温度である 15℃にかなり近い値になります。

一番最初のシンプルなモデルで起きた、地表の温度が現実よりもかなり高くなるという問題は、地球放射は大気に全て吸収されずに"漏れ"があるという事実をモデルに取り入れる事で回避出来ることがわかりました。

先ほどの β=0.8という値は、地表からの熱輻射のうち80%は大気に吸収されているという状況を意味しています。

一番最初に仮定した、地球が放射する遠赤外線は大気に全て吸収されるという仮定は正しくはありませんが、近似としては近かったと言えます。

ではもう一つの仮定はどうでしょうか。

ここまでのモデルでは、太陽からの放射は大気には吸収されずに地表に届くという状況を考えていました。

可視光線は実際にほとんど大気に対して透明ですが、近赤外線は必ずしもそうとは限りません。

例えば水分子は近赤外領域に強い吸収帯を持っているため、太陽からの近赤外線の一部は大気中の水蒸気によって強い吸収を受けます。

そこで、先ほどのモデルに加えて、太陽からの放射も一部が大気に吸収されるという状況を考えます。

ここでの仮定は以下の通りです。

この状況の概略図は以下のようになります。

大気による太陽放射の吸収を含んだモデル

この場合、地表が受け取ることが出来る太陽放射は、大気層で吸収された分を差し引いた

であり、また大気層からの輻射を受け取っています。

そして

であり、また大気層からの輻射を受け取っています。

そして

を放射しているため、地表のエネルギー収支は以下のようになります。

を放射しているため、地表のエネルギー収支は以下のようになります。

大気層は、太陽からの輻射のうちαをかけた分だけを受け取り、また地表からの輻射のうちβをかけた分だけを受け取っています。 そして上下に放射しているため、大気層のエネルギー収支の式は以下のように書けます。

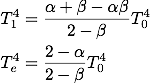

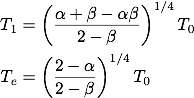

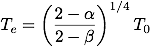

この2式を解くと

これが、1層大気モデルによる、太陽放射の吸収と地表からの放射の吸収の両方を考慮した温室効果となります。

太陽放射が大気層に全く吸収されない状態は α=0の極限であり、これを代入すると一つ前の結果と一致することが分かります。 また、大気層による太陽放射の吸収が全く無く、地表からの放射は全て大気に吸収されるというのは α=0、β=1の極限であり、これらを代入すると一番最初の結果とも一致します。

ここで、α=0.2、β=0.9を代入すると、大気層の温度は 244 K=-29℃となります。 地表の温度は 288 K=15℃となり、実際の温度とほぼ一致することが分かります。

このモデルは、太陽放射の大気による吸収と、地球の熱輻射の大気による吸収の両方が入っているため、よりもっともらしいモデルだろうと考えられます。 吸収率の値から、太陽放射の20%が大気に吸収され、地球からの熱輻射のうち90%が大気に吸収されると考えると最も良く合うということになります。 一番最初のモデルでは、太陽放射の吸収率は0%、地球からの熱輻射の吸収率は100%としていることになり、この部分の違いが結果として得られた表面温度のずれに繋がっていると考えることができます。

実際には、大気による吸収率は波長によって大きく異なり、また大気中での散乱などの影響も考えなければならないため、精密な計算には輻射輸送を扱う必要があります。 しかしこの単純な1層大気モデルでも、大気の温室効果を十分に取り入れる事が出来て便利であるため、温室効果の説明の際にはしばしば使われるモデルです。

は大気が無い場合の平衡温度である。

は大気が無い場合の平衡温度である。

1層大気モデルでの温室効果とその考察

上で求めた1層大気モデルによる温室効果は、地球のような大気を持つ惑星に対してはかなり良い結果を与えます。 仮定は非常にシンプルですが、天体の大気次第では温室効果について良い見積もりを行うことができます。

参考として火星の平衡温度を計算してみます。 火星の軌道長半径 1.524 AU、ボンドアルベド 0.16を平衡温度を求める式に代入すると、火星の平衡温度は 216 Kとなります。 この温度は、既に火星の平均的な温度とほぼ同じであるため、火星では大気による温室効果は極めて弱いという推察が出来ます。

火星の平均的な大気圧は 600 Paであり、地球の大気圧(101325 Pa=1013.15 hPa=1気圧)のわずか0.6%です。 このような極めて薄い大気では、温室効果は地球と比べると非常に弱くなります。

次に温室効果が最大になる状況を考えてみます。 1層大気モデルでの温室効果を考慮した表面温度は

この式から分かる事は、1層大気モデルを考えた時は、最大の温室効果を仮定しても平衡温度の21/4倍にしかならないということです。

ここで金星の平衡温度を考えます。 金星の軌道長半径 0.723 AU、ボンドアルベド 0.76から、大気を無視した倍の平衡温度を求めると 224 Kとなります。 ボンドアルベドを 0.90とする文献もあり、こちらを採用すると 184 Kとなります。 いずれにせよ、この値は地球の平衡温度よりもずっと低くなりますが、これは金星は全面が雲に覆われているためアルベドが非常に高く、太陽放射の大部分を反射してしまうためです。 (この項目も参照)

金星について、放射平衡温度を 224 Kとし、1層大気モデルでの最大の温室効果を考えた場合は、地表の温度は21/4倍の 267 Kとなります。 実際の金星の表面温度は 737 Kもある高温の環境であり、 267 Kは実際の温度には遠く及びません。 しかし1層大気モデルでの温室効果では、267 Kよりも高い温度は実現出来ません。

金星ほど極端ではなくても、平衡温度の21/4倍を超える表面温度は1層大気モデルでは説明出来ません。 温室効果でより高い温度を実現するためにはどうすれば良いのでしょうか。

ここまでは、地表の上に大気層を1層置く事を考えました。 それでは、2層置いた場合はどうなるでしょうか。 地表と、2つの大気層とのエネルギー収支を考えて温度を求める、「2層大気モデル」を考えるということです。

シンプルな1層大気モデルよりも遥かに複雑になる事が予想されるため、またその結果得られるのはあくまで近似的な結果に過ぎないためあまり実用性があるモデルとは言えませんが、1層大気モデルを2層に拡張した場合に温室効果がどうなるのかを、次に考えてみたいと思います。

→2層大気モデルを用いた大気の温室効果

参考文献

惑星などの天体に関する物理量・理科年表 (丸善)

・Planetary fact sheets (NSSDC/NASA)