「1 層大気モデルを用いた大気の温室効果」では、地表の上に 1 層の大気層を起き、大気層のエネルギー収支を含める事で簡単な温室効果が得られる事を示しました。 さらに、「2 層大気モデルを用いた大気の温室効果」では、1 層大気モデルを拡張して 2 層にした場合の温室効果についての結果が得られました。

大気層を置くというモデルは、非常に単純化したモデルではありますが、大気の温室効果の考察には非常に便利なものです。 1 層大気モデルでは、大気層と地表の温度は、大気が無い場合の平衡温度を用いて以下のように表すことができました。 \begin{align*} T_{1}&=\left(\frac{\alpha+\beta-\alpha\beta}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0}\\ \Te&=\left(\frac{2-\alpha}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0} \end{align*}

また、2 層大気モデルの場合は、以下のように表されます。 \begin{align*} T_{2}&=\left(\frac{\alpha+\beta-\alpha\beta}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0}\\ T_{1}&=\left(\frac{\left(\alpha\beta-\alpha-\beta\right)\left(\alpha-\beta-1\right)}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0}\\ \Te&=\left(\frac{\left(\alpha-1\right)\left(\alpha-\beta-1\right)+1}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0} \end{align*}

\(\alpha\) は太陽からの放射を各大気層が吸収する割合、\(\beta\) は地表と大気層からの熱輻射を大気層が吸収する割合です。 詳細はそれぞれのページを参照してください。

ここでは、これらの得られた式をいじって、大気による効果について考察してみたいと思います。

目次:

関連ページ:

大気による温室効果の本質

大気による温室効果を考える時に一番重要な事項は、惑星大気が、太陽からの放射と地表からの放射に対して異なる吸収率を持つという点です。 太陽からの放射は可視光線と近赤外線が主成分で、エネルギーの大部分は大気に吸収されずに地表に到達し、地表を温めます。 一方地球からの放射は遠赤外線が主成分で、放射したエネルギーの大部分は大気に吸収されてしまいます。

大気が太陽光に対しては "透明" であり、地表からの熱輻射に対しては "不透明" であるという状況において初めて、温室効果が発生します。 1 層大気モデルの際は、\(\alpha=0.2\)、\(\beta=0.9\) の場合が実際の地球の温度に良く一致しましたが、この値を見ても分かるように地球大気は太陽光に対してそこそこ透明で、地球からの熱輻射に対してはかなり不透明になっています。 そのため、温室効果がはたらいています。 また、温室効果が最大の場合というのは、大気が太陽光に対して完全に透明 (\(\alpha=0\)) で、地球からの熱輻射に対して完全に不透明 (\(\beta=1\)) の時に実現されます。

大気による温室効果の本質を分かりやすくするために、惑星大気が太陽からの放射と地表からの放射に対して全く同じ吸収率を持つ場合を考えます。 すなわち \(\alpha=\beta\) の場合を考えます。 この場合、1 層大気モデルの場合は \begin{align*} T_{1}&=\alpha^{1/4}T_{0}\\ \Te&=T_{0} \end{align*} 2 層大気モデルの場合は \begin{align*} T_{2}&=\alpha^{1/4}T_{0}\\ T_{1}&=\alpha^{1/4}T_{0}\\ \Te&=T_{0} \end{align*} となります。 両モデル共に、表面温度は大気が無い場合の平衡温度と等しくなり、大気による吸収を考えているにも関わらず温室効果が全く起きていない事が分かります。

従って、「大気による放射の吸収が存在すること」そのものが温室効果を引き起こすわけではなく、「吸収率の違い」が温室効果の本質であるということが分かります。 つまり、地球大気は太陽光に対してはほぼ透明で、地球からの放射に対してはほぼ不透明であるという「吸収率の違い」こそが、大気による温室効果を引き起こしている、と言えます。

温室効果という名前が付いているためビニールハウスの様な保温効果を想像しがちですが、大気による温室効果とビニールハウスの保温効果はもたらす結果は似ていますが、仕組みとしては別物であることに注意が必要です。

次に、吸収率についてやや特殊な環境を考えてみます。

温室効果が発生する時というのは、太陽からのエネルギーの多くが地表まで到達し、逆に地表からの熱輻射は大気に良く吸収されるという状況でした。

それでは、その真逆の環境にある場合は地表の温度はどうなるでしょうか。

つまり、太陽からの放射は大気に良く吸収され、地表からの熱輻射は大気にほとんど吸収されずに宇宙空間へ逃げ去ってしまう、という状況です。

実際にそのような状況が可能かどうかはとりあえず別として、数式上の考察というものは可能です。

最も極端な例として、太陽からの放射は大気に全て吸収されて地表に到達せず (\(\alpha=1\))、一方で地表や大気層からの熱輻射は大気に一切吸収されない (\(\beta=0\)) という極限を考えます。

この場合、1 層大気モデルでは

\begin{align*}

T_{1}&=\frac{1}{2^{1/4}}T_{0}\\

\Te&=\frac{1}{2^{1/4}}T_{0}

\end{align*}

2 層大気モデルでは

\begin{align*}

T_{2}&=\frac{1}{2^{1/4}}T_{0}\\

T_{1}&=0\\

\Te&=\frac{1}{2^{1/4}}T_{0}

\end{align*}

となります。

この場合、地表の温度は大気が無い場合の平衡温度よりも低くなってしまうことが分かります。

この条件では、太陽放射はまず大気層に完全に吸収され、大気層からの下向きの放射によって地表が温められます。

そして地表からの熱輻射は大気を温める事無く宇宙空間へ逃げて行きます。

地表を温めるのは大気層の下向き放射のみですが、大気層からの放射は上下方向に出て行くため、エネルギー収支の上では地表は大気層が受け取る太陽放射の半分しか受け取れなくなってしまいます。

従って熱輻射が半分になり、温度換算すると \(1/2^{1/4}\) 倍だけ、平衡温度より低くなってしまいます。

なお 2 層大気モデルでは大気層 1 の温度がゼロになっていますが、今の条件では大気層 1 には太陽放射は一切届かず、また地表と大気層 2 からの熱輻射も大気層での吸収は無いと考えているため、大気層 1 が受け取ることの出来るエネルギーがゼロになってしまう事が原因です。

このように、大気の吸収によって逆に地表の温度が低くなってしまう現象を、反温室効果 (anti-greenhouse effect) と呼びます。

これは非常に特殊な状況ではありますが、天体の大気の状態によっては反温室効果が実際に起きる場合もあります。

例えば、大気上層に塵やもや (haze) のような可視光線をよく吸収する物質が多く存在し、太陽光を遮ってしまう場合です。

この場合は、上空で太陽光がよく吸収されてしまうため、式の上では \(\alpha\) が大きくなる事に対応します。

例えば黄砂などのエアロゾルの効果は、上空での吸収を大きくして反温室効果をもたらす方向にはたらくと考えられています。(エアロゾルでアルベドが高くなって、正味の太陽放射が減ることによる温度低下もあります。)

地球大気では \(\beta\) が大きいため反温室効果は限定的ですが、土星の衛星であるタイタンでは反温室効果が顕著に現れていると考えられています。

タイタンの大気中には、有機物の分子を含むもやが多く含まれていて、タイタンに届く太陽光のうち 90% 近くを吸収してしまいます。

しかしタイタン表面からの赤外線放射に対しては、タイタンの大気はかなり透明であるため、反温室効果が発生すると考えられています。

MacKay et al. (1991) の研究によると、タイタン大気による温室効果は表面温度を 21 K 上昇させるが、もやが存在することによる反温室効果によって表面温度が 9 K 低下するため、結果としてタイタンは大気が無い場合の平衡温度である 82 K よりも 12 K 高い、 94 K になっているとされています。

これが大気による反温室効果の実例です。

なお、「反温室効果」という用語は別の現象に対して使われることもあります。

例えば冥王星では、表面に凝結した窒素が温められて揮発する際に周囲の熱を奪うため、温められると逆に温度が下がるという現象が発生します。

この効果によって、冥王星の表面温度は当初想定されていた温度よりも 10 K 低い事が判明しています。

このような表面物質の揮発による温度低下の事を指して反温室効果という用語が使われる場合もあります。

大気が太陽放射を全て吸収し (\(\alpha=1\))、地表や大気層からの熱輻射も大気によって全て吸収される (\(\beta=1\)) という極限を考えると、2 層大気モデルの場合は

\begin{align*}

T_{2}=T_{1}=\Te=T_{0}

\end{align*}

となります。

大気が完全に黒体であって、あらゆる放射を全て吸収する場合は、地表温度と各大気層の温度は同じになり、その温度は大気が無い場合の平衡温度と等しくなります。

大気層 2 が地面の代わりになっているという、ある意味では自明な解です。

また、大気が太陽放射を全く吸収せず (\(\alpha=0\))、地表から大気層の熱輻射も大気に全く吸収されない (\(\beta=0\)) という極限では、

\begin{align*}

T_{2}=T_{1}=0\\

\Te=T_{0}

\end{align*}

となります。

大気による吸収が全く無いということは大気が無い場合と同じであるため、平衡温度と等しくなるという、こちらも自明な解です。

温室効果の式の平衡温度にかかっている係数をプロットして、温室効果と各係数の依存性を見てみます。

\begin{align*}

T_{2}&=\left(\frac{\alpha+\beta-\alpha\beta}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0}\\

T_{1}&=\left(\frac{\left(\alpha\beta-\alpha-\beta\right)\left(\alpha-\beta-1\right)}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0}\\

\Te&=\left(\frac{\left(\alpha-1\right)\left(\alpha-\beta-1\right)+1}{2-\beta}\right)^{1/4}T_{0}

\end{align*}

の式中の、\(T_{0}\) の係数を、横軸に \(\alpha\) を取ってグラフに描いてみます。

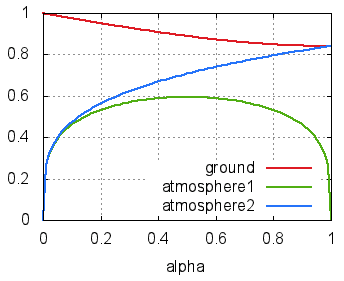

まず、\(\beta=0\) の時は

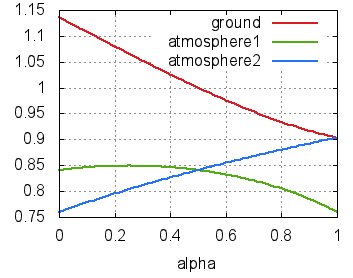

次に、\(\beta=0.5\) の時は

反温室効果

その他

\(\beta=0.0\) の場合

\(\beta=0.5\) の場合

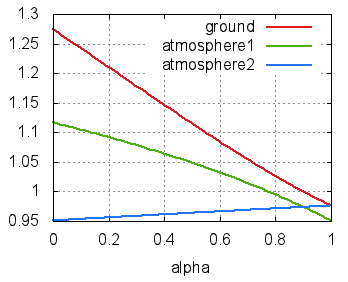

\(\beta=0.9\) の場合は、

\(\beta=0.9\) の場合

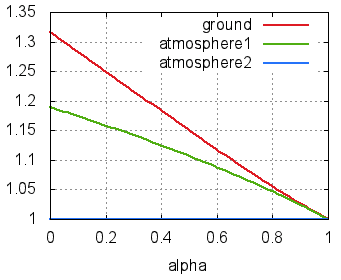

最後が、\(\beta=1.0\) の場合で、

\(\beta=1.0\) の場合

このように、パラメータの選び方で、温室効果 (あるいは反温室効果) の効き具合というのは変わってくる事が分かります。

参考文献

惑星などの天体に関する物理量- 理科年表 (丸善)

- Planetary fact sheets (NSSDC/NASA)

S. Seager (2010), "Exoplanet atmospheres", Prinston University Press

MacKey at al. (1991) "Titan: Greenhouse and Anti-greenhouse Effects on Titan", Science

2017年06月05日 更新